Edición 18: De pasadizos y portales - Europe La Puna Missouri

Tiempo de lectura: 12 minutos

25.05.2020

Ante la pandemia, el artista Duen Sacchi nos invita a examinar la corporalidad como lugar de negociación y encuentro consigo y lxs demás, mediante el sueño como potencia de investigación crítica para la deconstrucción de las fantasías higienistas herededas del proyecto colonial occidental.

Hace años tuve un sueño premonitorio. Corría entre los surcos de una plantación de frutilla. El sueño comenzaba de repente como si la memoria tomara al mismo por asalto. Sucedía algo grave, algo desconcertante que me hacía correr junto a alguien por mi vida. Sabía que no era un sueño porque al girar el torso y mirar hacia atrás, reconocí el galpón del km 260 de la ruta nacional 34. Las frutillas son enanas, mi cuerpo doblado sólo encontraba reparo en el plástico que se pone para hacerles de invernadero. Desperté en San Miguel de Tucumán a finales de los años noventas del siglo pasado. Supe entonces que mi sueño era premonitorio. Que sucedería en el transcurso de mi vida. La interrupción del sueño, en la realidad, sucedería.

Hace un par de años pedí una beca de investigación en un museo europeo. La beca consistía en el acceso al archivo, biblioteca, un escritorio y una computadora con las claves para entrar a plataformas como JStore, sin ninguna retribución monetaria. Apliqué porque mi computadora se había roto; había pedido plata prestada para arreglarla, pero iba a tardar en juntarla toda. El modelo de la industria cultural implica que sus trabajadores pongan todos sus medios de producción a disposición por un salario a plazos en el futuro, determinado por una extraña fórmula: visibilidad y circulación. Generalmente la noción de circulación y visibilidad se resumen en “estar en el Mercado”. El museo respondía a esa lógica: integraba como trabajadores temporales a diversxs artistas bajo la promesa de visibilidad y circulación otorgando el préstamo de los medios de producción. Mi salario, de cualquier manera, venía de la misma industria pero diferente servicio: limpieza. El Mercado cultural de esta manera obtenía de un mismo cuerpo dos efectos económicos altamente redituables del extraccionismo de “baja intensidad”: legitimación simbólica e higienismo.

¿Cómo es que la piel de las partes de las Indias se convirtió en el órgano sintomático de una infinidad de patologías por las que los pensadores occidentales se obsesionaban?

En aquella época, la imagen del sueño premonitorio me visitaba en las mañanas, insistente. Quizás era una particular sensación resultante de la multiplicación de los encierros que producía una ciudad incapaz de sostener los cuerpos en el espacio público a no ser que fuese para la circulación y la visibilidad. Quizá era porque, por primera vez, accedía a esta forma de encierro formal para producir. O quizá, la insistente frecuencia se debía a las hipnóticas manadas de turistas euroblancos a las afueras del museo en bicicletas o a pie a las siete de la mañana, ordenados, limpios, puntuales, quienes me recordaban a las imágenes enajenadas de los documentales de la propaganda fordista. Quizá era porque el orden de los libros dentro de grandes cajas de metal en el archivo de aquel museo europeo se desplegaban de forma repetitiva en rieles como gigantes autómatas. Quizá se debía a la inarticulada mezcla de dolores del cuerpo físico por la constante vulneración de los derechos sociales. Quizá por los aromas que acompañan la colección de guantes de látex, productos de limpieza y esponjas. O, simplemente, quizá la textura viscosa del agua con pis y desinfectante sobre la que se deslizaba la rueda de mi bicicleta por las calles fue lo que desató la pregunta por el cuerpo sintomático. Especialmente porque no dejaba de sorprenderme el contraste entre la radical materialidad tangible y sudorosa de nuestros cuerpos frente a la descripción imperante del Mercado como una entidad invisible, intangible, propia de las superficies oníricas, territorio de pulsiones y deseos.

En la biblioteca de aquel museo europeo encontré un libro fascinante, dos tomos amarillentos escritos por un tal Robert Burton que, en el siglo XVII, se había dedicado a dar cuenta de todos los signos, padecimientos y morbosidades sobre la melancolía: una Anatomía de la melancolía. También encontré un grabado del siglo XVI de una planta que florecía ovejas, imagen que daba cuenta de la ignorancia europea sobre los tejidos de origen vegetal. Esta serie de hallazgos y sensaciones inestables me llevaron a preguntarme sobre la historia de la melancolía y cómo esa historia nos impactaba en las formas de entender los sentimientos en relación al trauma, al dolor y al tiempo.

La colonialidad de la invención del cuerpo anatómico occidental tiene un doble movimiento: obturación y apropiación. Tanto la descripción de su materialidad, estructura y formas, como sus maneras de sanarle, cuidarle y volverle capaz, están impregnadas por los saberes extraídos de los cuerpos colonizados, sus territorios y sus cosmovisiones. La historia de esa captura, resemantización y apropiación es obturada, por lo que la posibilidad de relacionar ese origen con las condiciones presentes del entendimiento y la difusión del conocimiento sobre el cuerpo occidental se ven borradas. Y lo que es peor, refuerzan la idea de una temporalidad ascendente, jerárquica y con pretensiones de universalidad. ¿Cómo hace cuerpo el cuerpo del síntoma colonial?

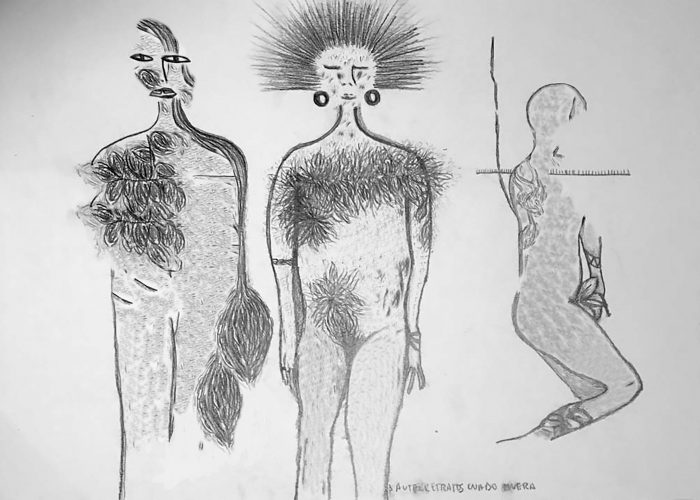

Previamente a esa beca de investigación, había indagado sobre lo que llamo “las partes de las Indias” en relación al cuerpo clínico occidental. Había experimentado con la construcción de objetos y narrativas que me permitieran entender una historia de desmembramientos y suturas forzadas. Me había aprovechado del lugar común del pensamiento occidental de asociar las Indias —Occidentales u Orientales— a lo salvaje, a la naturaleza, a la animalidad, al paisaje, a lo exótico para dar cuenta de la complejidad de esta relación en términos de resistencia al orden colonial-patriarcal, disciplinar y clínico-impuesto. Al hacer crecer en el barro los órganos “fuera” del cuerpo anatómico occidental, intentaba dar cuenta de otras vías del erotismo, la espiritualidad y los límites de la materialidad del cuerpo mismo —y del yo—, para indagar en los resabios de mi propia historia personal y colectiva, haciendo espacio para que frutezca.

Porque la premonición no nos habla del futuro, nos habla de lo que aún no tiene un lugar en la sanación del dolor.

Por esto es que la relación no aparente entre la transformación de los modelos, diseños y colores de los tejidos en las economías de plantación del siglo XVI, presentes en el Virreinato del Perú y la Anatomía de la melancolía, me interpelaban. ¿Cuál era la historia de la imposición del síntoma como sistema de interpretación en relación al orden colonial? ¿Qué fantasías, deseos y pavores despliega la trémula piel, su color, sus superficies, hendiduras, sudores, olores, el rumor de su contacto? ¿Cómo es que la piel de las partes de las Indias se convirtió en el órgano sintomático de una infinidad de patologías por las que los pensadores occidentales se obsesionaban? ¿Cómo es que cuerpos, descritos por sus funcionalidades económicas, devinieron el espacio de la sintomatología que advertía sobre los peligros de un saber sobre lo inarticulable, lingüísticamente?

El clérigo inglés Robert Burton dice, en Anatomía de la melancolía, que la melancolía es una enfermedad sin fiebre, acompañada con tristeza y temor. Y que los cuerpos que se ven afectados por una melancolía universal —misma que “afecta todo el cuerpo” y que provoca “desvaríos, locura, frenesí, hidrofobia, licantropía, baile de San Vito, éxtasis [y otros] síndromes de la melancolía que abundan en todo el cuerpo”, es propia de “los cuerpos negros”. Esta afirmación en la literatura melancólica se extenderá a ”los salvajes”, los débiles, los indígenas, las mujeres, ”los pobres”, ”los anormales”. Mi primer acercamiento a dar cuenta de cómo la racionalidad colonial glosaba la tristeza, el temor y la desesperación en los cuerpos externos a sí misma fue crear un personaje de ficción llamado M.q. Este personaje migrante, que sobrevive entre sofás prestados y salas de bibliotecas, escribe:

La guerra del algodón azul comenzó hace dos años, las redes sociales le llaman la guerra silenciosa porque no tiene síntomas visibles o porque hace síntoma de repente y se vuelve prolífica en sus variaciones. Los expertos hablan de la guerra de la melancolía, por sus múltiples causas, que incluyen desde Dios, los descontentos, las preocupaciones, el egoísmo, el exceso de alegría, la educación, la tecnología, la pobreza y la necesidad, el odio, la ira, el temor, la calidad de las comidas, hasta la soledad y la influencia de las estrellas, la imaginación y la brujería. En las paredes del museo habían pintados cómics que alertaban sobre el peligro del olvido, que recordaban que la tortura institucional en su modo gráfico de la guerra totalitaria, es decir, la fuerza del Estado usada para la distribución de la vida de algunos a través de la muerte y el sufrimiento de muchos, existía. Eran los últimos días de una fantasía colectiva, un ménage à trois de las fuerzas de resistencias revolucionarias, los reformadores progresistas y los economistas extracto-productivistas. Pero terminaba, no era una sensación ambiente, casi se podía anticipar cómo se descascararían las paredes que enmarcaban nuestras espaldas. […] Los lugares de encierro lo ocupan todo, como los síntomas de la melancolía lo ocupaban todo, pero especialmente parecen ocupar mi cuerpo. [1]

Esa fue mi reescritura del sueño premonitorio. El algodón azul es una invención de la Marca Monsanto, creada en Misuri, territorio indígena colonizado por españoles, vendido a franceses y comprado por colonos norteamericanos hijos de una patria esclavista. La manipulación genética del color del algodón dejaría anacrónico el entintado para la fabricación de los famosos jeans. Muchos pequeños cultivadores se suicidarían al no poder pagar la semilla para la próxima cosecha porque Monsanto había creado semillas no sólo patentadas sino que mueren al primer uso. La imagen de la devastación relacionada a las plantaciones de algodón, su continuidad en las formas de colonización de los cuerpos y las mentes, la cruda matanza, la brutalidad de los efectos del trauma de la plantación en nuestras historias, eran la materia del síntoma de mi sueño repetitivo y premonitorio. Porque la premonición no nos habla del futuro, nos habla de lo que aún no tiene un lugar en la sanación del dolor.

A decir verdad me ha sido muy difícil escribir en estos momentos. Quizá porque en el precipicio de nosotrxs mismxs, aún nos cuesta mantener el equilibrio y mirar el horizonte. Quizá porque estamos aún poniendo plásticos sobre construcciones ajenas para cubrirnos del frío. El hilo narrativo se aparece sólo en la ensoñación, en situaciones dispares y rodeadas del esfuerzo cotidiano para sostener la vida. Hace años, siendo muy joven, vivía en una pequeña comunidad de la Puna, a la vera de los Andes. Estaba con fiebre y con dolor; los tés de hierbas, barba de choclo, rompe piedras y el barro sobre mi vientre no lograban calmar el malestar. Me levanté temprano y bajé hasta el hospital que estaba junto a otras instituciones como la Iglesia y el correo del lado “colonial” del pueblo. El pueblo era conocido por conservar su arquitectura colonial intacta. Vivía al otro lado de esa parte del pueblo, cruzando el río, en una habitación en la casa de una maestra. A mi ventana daba nuestro pequeño sembrado de habas y papas.

Hacia mucho frío en la sala de espera del hospital, el zumbido de las pantallas de calor conectadas a las garrafas de gas producían una somnolencia común. La espera era larga. Pedí una lapicera y unos papeles en administración y me puse a escribir. Sentí consuelo y amparo. El médico me diría luego que tenía que repetir la muestra porque estaba sucia, la había ensuciado: límpiate, me dijo, la tenés sucia. Me sentí mal y en ese momento le di la razón, había hecho pis en un pequeño frasco apoyándome entre las paredes del baño de adobe y con la poca luz de la madrugada. Con el tiempo, me daría cuenta que se refería a otro tipo de suciedad, una que sólo él veía. Al hacerme repetir la prueba dos veces más, al tener que estar en la sala de espera casi una semana, adquirí una extraña forma de consuelo: escribir en salas de espera, en estado de somnolencia y desesperación, cercano al dolor y al consuelo a la vez, entre los cuerpos en espera.

Mientras que con la declaración de pandemia las redes y los medios transmitían una sensación de espera global, sentí por el contrario, que éramos lanzados a la intemperie. Contradictoria sensación en momentos de confinamiento preventivo y obligatorio. La crisis de la COVIDa nos encontró a mi pareja y a mí en la intemperie, abiertos, afuera, en contacto. Sucios, habría dicho el médico del pueblito colonial de la Puna. La pandemia nos encontró fuera de casa, sin casa, en medio de la repetición compulsiva de las trece letras del sintagma: quédate en casa. Nos encontró en búsqueda de reparo, eso implicó que rápidamente tuvimos que aprender a vivir con el bicho. Rápidamente los términos de la COVIDa mutua y colectiva tuvieron que ser reorganizados, una y otra vez. Rápidamente los cuidados básicos nos mostraron el rostro de la ausencia, la dificultad, la desigualdad. Rápidamente pasamos por el resto de las casas y alojamientos que la burguesía abandonaba o intentaba darle el último rédito posible. Rápidamente aprendimos a sostener la mirada en la distancia, y como el niño que miro cruzar la calle mientras espero fuera del hospital, aprendimos a esquivar a los adultos manteniendo la distancia ante sus fantasías de inmunidad total. A la intemperie, la tarea del duelo se impone. En una de las casas que nos hospedaron, encendí una vela, la cual, en contacto con el barro de una fuente echa para la doble función de mantener caliente lo que contiene e irradiar calor para calentar el ambiente, quemó la superficie de un mueble seguramente europeo. Mi síntoma ante el brutal trauma colectivo en el que estábamos insertos apareció allí y dijo: ¡fuego! Durante los siguientes días cosí barbijos a mano y utilicé uno para cubrirme del polvo mientras lijaba, suave, meticulosamente, con cariño por la madera, como había visto hacer a mi padre y aprendido desde pequeño. La marca quedó porque la pandemia existe y, yo y nuestro fuego, pasamos por ahí. Arreglé la superficie del mueble averiado de tal manera que abre la posibilidad para que la marca quede como memoria del acontecimiento o en lo contrario que se pueda hacer otro arreglo para que desaparezca totalmente. Eso será decisión de su dueña. Lijé durante siete días, barnice, dí color. Pude comenzar a crearme un pequeño lenguaje emocional para responder al trauma de la crisis de la COVIDa.

El cuerpo del dolor, nuestros queridos muertos numéricos, el cuerpo marcado, el cuerpo amputado, el cuerpo desaparecido de las tumbas comunes, el cuerpo mutado, el cuerpo del exceso, de la enfermedad, de la rabia, el cuerpo de la angustia, el cuerpo del temblor, el cuerpo de la ausencia, el cuerpo del tumor, el cuerpo desnudo, el cuerpo de la falta, el cuerpo de la melancolía se hace presente en la COVIDa común. Creo que no sólo escritorxs y artistas en estos momentos estarán recordando situaciones, sueños, miedos y reflexiones, incluso sostenidas luchas en el tiempo que ahora nos producen una sensación de profunda premonición: epidermia, la plantación total.

(Y también la siembra.)

Duen Sacchi, Organoléptico (Barcelona: Eremuak & La Virreina, 2018), p. 15 -18

Comentarios

No hay comentarios disponibles.