A través del análisis de la obra de Jenny Jaramillo, Karina Aguilera Skvirsky y Saskia Calderón, el curador Eduardo Carrera indaga en las exploraciones corporales en torno a las subjetividades disidentes del campo artístico ecuatoriano, producciones artísticas que dislocan conceptos de raza, identidad y género.

Karina Aguilera Skvirsky, El peligroso viaje de María Rosa Palacios, 2016. Video HD, 30’40”. Producción por Ana Gabriela Yepez. Cámara por Olivier Auverlau. Segunda cámara por Jorge Medina. Sonido por Thomas Torres. Edición de vídeo por Michael Lantz. Edición de sonido por Quentin Chiappetta. Financiado por Fulbright Association & Jerome Foundation. Stills cortesía de la artista Uno de los objetivos centrales del movimiento de arte feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta fue, dentro del campo artístico, ganar reconocimiento para las mujeres artistas. Sin embargo, durante sus primeros años, el movimiento de arte feminista privilegió a artistas blancas, quienes encajaban y reforzaban los cánones occidentales del arte. La lucha por la igualdad se extendió al sur global sólo gracias a los activismos decoloniales y las reivindicaciones interseccionales de las mujeres racializadas. Las políticas de la representación, las tecnologías del cuerpo, las post-identidades, son temas de interés en la actualidad. Los activismos del movimiento #MeToo [1] y #BlackLivesMatters [2] en Norteamérica, el Pañuelo Verde [3] y Nosotras Proponemos [4] en Argentina, la reforma migratoria y la lucha por la igualdad de las personas trans*, sin duda, han posicionado el debate sobre la libertad de identificación como una fuerza impulsora, aunque divisiva, en todo el mundo, redefiniendo los modos de hacer política. En el Ecuador, si bien la Constitución de 2008 garantiza derechos a sus habitantes, éstos son interpretados desde una lógica patriarcal, imposibilitando la autonomía del cuerpo de las mujeres. En ese proceso, se han producido momentos importantes de ocupación de la esfera pública y participación ciudadana. Por ejemplo, la reciente marcha en contra de la violencia de género realizada a nivel nacional el 21 de enero de 2019, a la que asistieron cientos de personas a protestar por las violaciones y feminicidios ocurridos en el Ecuador a inicios de este año. Para el escritor y curador Miguel A. López, este tipo de movilizaciones ciudadanas sitúa en la esfera pública una reflexión amplia sobre cómo los espacios del feminismo hacen frente a la desigualdad social existente en distintos ámbitos de la vida, haciendo evidente una tradición patriarcal que instituye el accionar del estado, modela los discursos sobre la justicia y las leyes, define el espacio público y se inscribe en el mundo simbólico y cultural, entre otros aspectos. Interpelando también los modos en que se construyen las historias del arte en el presente. [5] En el campo artístico institucional del Ecuador, según señala Archivas & Documentas. Mujeres Arte Visualidades en Ecuador [6], la participación de mujeres artistas es notablemente reducida frente a la presencia de hombres artistas. Según la investigación realizada durante 2017 y 2018, sólo el 0.10% de las obras que son parte de las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (las colecciones más importantes del país) son de mujeres, lo mismo sucede con los salones de arte y con las exhibiciones temporales o de trayectoria. Este desbalance es una evidencia de la falta de condiciones y de desigualdad, en términos de oportunidades y reconocimiento, para el trabajo de mujeres artistas en un ecosistema cultural que responde a un sistema patriarcal. A continuación, se propone indagar el lugar del cuerpo y las identidades en el arte contemporáneo en un momento de agitación política y de disputas culturales, a través de un grupo intergeneracional de artistas ecuatorianas que exploran el ser mujer más allá del binario heteropatriarcal, para introducir representaciones de identidades más fluidas, ambiguas, aguerridas, y que tensionan lo que se entiende por mestizaje.

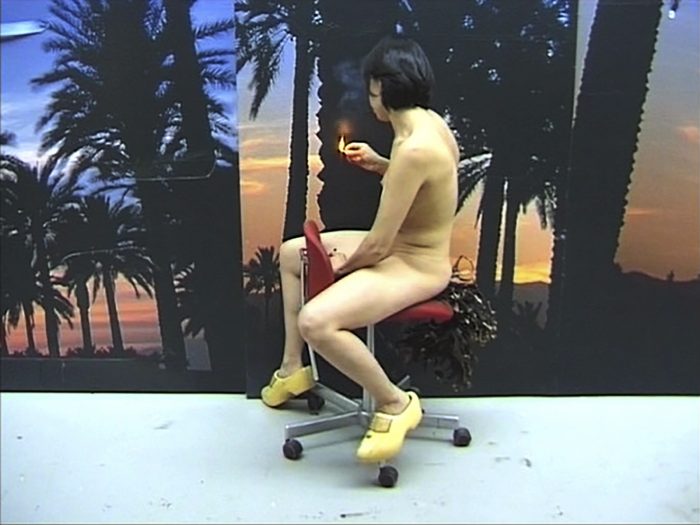

Muchas veces a las artistas mujeres se las tilda de kitsch si no tienen una producción canónica, y si la tienen es una artista convencional.Este texto se enfoca en la producción de tres artistas: Jenny Jaramillo (1966), Karina Aguilera Skvirsky (1969) y Saskia Calderón (1981); y en cómo el cuerpo ha moldeado significativamente su producción artística, particularmente en correspondencia con experiencias de racismo, clase, género e identidad cultural, y los contextos de las artistas. En este sentido, enunciar desde el cuerpo implica una forma de posicionarse en relación con el mundo. ¿Cómo han influenciado los términos de identidad racial y de género en la producción artística de estas creadoras? ¿Qué estado se otorga al cuerpo en una producción artística contemporánea que se posiciona desde el ser mujer? ¿Qué usos críticos o subversivos han encontrado las artistas para dislocar los estereotipos de raza, género y sexualidad atribuidos a mujeres provenientes del sur global? ¿Qué cuestionamientos le hacen las producciones de estas artistas al canon tradicional de la historia del arte? Las artistas trabajan en una variedad de medios y géneros. Abrazan el uso del cuerpo como estrategia política y rechazan deliberadamente representaciones cerradas, recurriendo a lenguajes poéticos como la docu-ficción, el performance, la fotografía y el canto lírico, en relación con otras líneas de exploración como las pedagogías, las narrativas visuales, los saberes ancestrales y el cuerpo como herramienta para activar el lenguaje, compartir experiencias, articular otras formas de ver el mundo, afirmar ambigüedades y reflejar la encarnación física cambiante. Así mismo, examinan la relación entre la identidad, el espacio, la memoria, la impronta y las tensiones resultantes de la convivencia entre estos elementos. Jenny Jaramillo Desde los inicios de su práctica artística a principio de los años noventa, Jenny Jaramillo incursionó en un área poco explorada a lo largo de la historia del arte en Ecuador: la reivindicación del cuerpo de la mujer artista en articulación con la materialidad y espacialidad, como vehículo para su producción a través del dibujo, la pintura y, posteriormente, el performance, el video y la instalación. Los aspectos centrales de la obra de Jenny Jaramillo se refieren, según precisa la artista, a “problemáticas culturales relacionadas con representaciones de género y diferencia, lo kitsch y la cultura popular; [teniendo] como objetivos prioritarios, tanto el adelantar un conocimiento y comprensión de elementos culturales y procesos históricos constitutivos de operaciones subjetivas vinculadas con la producción y consumo de imágenes; como el apropiar herramientas y metodologías adecuadas para el desarrollo de nuevas posibilidades de producción y educación artística”. [7] Dichas cuestiones son abordadas a partir del estudio de los mecanismos y procesos relacionados con la producción y consumo de las imágenes y la subjetividad de quien las mira.

Hoy se reconoce la “feminidad” como una construcción social y como un proceso a la hora de concebir sus creaciones, desterritorializando el cuerpo femenino hacia una multiplicidad de identidades.

A través del análisis de la obra de Jenny Jaramillo, Karina Aguilera Skvirsky y Saskia Calderón, el curador Eduardo Carrera indaga en las exploraciones corporales en torno a las subjetividades disidentes del campo artístico ecuatoriano, producciones artísticas que dislocan conceptos de raza, identidad y género.

Muchas veces a las artistas mujeres se las tilda de kitsch si no tienen una producción canónica, y si la tienen es una artista convencional.Este texto se enfoca en la producción de tres artistas: Jenny Jaramillo (1966), Karina Aguilera Skvirsky (1969) y Saskia Calderón (1981); y en cómo el cuerpo ha moldeado significativamente su producción artística, particularmente en correspondencia con experiencias de racismo, clase, género e identidad cultural, y los contextos de las artistas. En este sentido, enunciar desde el cuerpo implica una forma de posicionarse en relación con el mundo. ¿Cómo han influenciado los términos de identidad racial y de género en la producción artística de estas creadoras? ¿Qué estado se otorga al cuerpo en una producción artística contemporánea que se posiciona desde el ser mujer? ¿Qué usos críticos o subversivos han encontrado las artistas para dislocar los estereotipos de raza, género y sexualidad atribuidos a mujeres provenientes del sur global? ¿Qué cuestionamientos le hacen las producciones de estas artistas al canon tradicional de la historia del arte? Las artistas trabajan en una variedad de medios y géneros. Abrazan el uso del cuerpo como estrategia política y rechazan deliberadamente representaciones cerradas, recurriendo a lenguajes poéticos como la docu-ficción, el performance, la fotografía y el canto lírico, en relación con otras líneas de exploración como las pedagogías, las narrativas visuales, los saberes ancestrales y el cuerpo como herramienta para activar el lenguaje, compartir experiencias, articular otras formas de ver el mundo, afirmar ambigüedades y reflejar la encarnación física cambiante. Así mismo, examinan la relación entre la identidad, el espacio, la memoria, la impronta y las tensiones resultantes de la convivencia entre estos elementos. Jenny Jaramillo Desde los inicios de su práctica artística a principio de los años noventa, Jenny Jaramillo incursionó en un área poco explorada a lo largo de la historia del arte en Ecuador: la reivindicación del cuerpo de la mujer artista en articulación con la materialidad y espacialidad, como vehículo para su producción a través del dibujo, la pintura y, posteriormente, el performance, el video y la instalación. Los aspectos centrales de la obra de Jenny Jaramillo se refieren, según precisa la artista, a “problemáticas culturales relacionadas con representaciones de género y diferencia, lo kitsch y la cultura popular; [teniendo] como objetivos prioritarios, tanto el adelantar un conocimiento y comprensión de elementos culturales y procesos históricos constitutivos de operaciones subjetivas vinculadas con la producción y consumo de imágenes; como el apropiar herramientas y metodologías adecuadas para el desarrollo de nuevas posibilidades de producción y educación artística”. [7] Dichas cuestiones son abordadas a partir del estudio de los mecanismos y procesos relacionados con la producción y consumo de las imágenes y la subjetividad de quien las mira.

Hoy se reconoce la “feminidad” como una construcción social y como un proceso a la hora de concebir sus creaciones, desterritorializando el cuerpo femenino hacia una multiplicidad de identidades.

Pie de foto para Imagen 2

Pie de foto para Imagen 2