"Estalo", un chasquido, un destello, un momento casi inmediato. Dentro de la publicación de lecturas que acompañó la 14ª Bienal de Mercosur, Iordanis defiende que las implicaciones ético-políticas son radicales. Si “somos nuestras conexiones”, entonces la política debe orientarse a cuidar, sostener y expandir esos vínculos. La solidaridad aparece no como opción moral, sino como imperativo estructural: el bienestar de cada cual depende del bienestar del conjunto. Kerenidis propone así una ética cuántica de la responsabilidad compartida que sitúa el cuidado de las conexiones —humanas, tecnológicas y ecológicas— como condición de posibilidad para un futuro común.

En el último siglo, la mecánica cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo, desafiando suposiciones profundamente arraigadas sobre la naturaleza de la realidad. La mecánica cuántica nos recuerda que las divisiones rígidas entre objetos, seres vivos e incluso entre tiempo y espacio no son tan claras como alguna vez creímos. En cambio, existimos dentro de una red de conexiones dinámicas, entrelazadas e inseparables del tejido de la realidad. El concepto de "entrelazamiento" es central para la teoría cuántica, un fenómeno que sugiere que las partículas, una vez conectadas, permanecen vinculadas independientemente de la distancia entre ellas. Desafía la intuición clásica y sugiere una verdad más profunda: somos nuestras conexiones. Este texto explora cómo la mecánica cuántica, con su énfasis en la interconexión, la incertidumbre y la superposición, ofrece nuevas formas de repensar nuestras relaciones entre nosotros y con el mundo.

Albert Einstein describió el "entrelazamiento" como una “acción fantasmal a distancia”. Para entender el entrelazamiento, primero hay que entender un principio básico de la teoría cuántica: las partículas pueden existir en superposición, lo que significa que pueden ocupar múltiples estados a la vez hasta que se las observa. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados se vinculan. Independientemente de la distancia física entre ellas, la medición de una partícula determina instantáneamente el estado de la otra. En otras palabras, el entrelazamiento son las conexiones que llevamos con nosotros dondequiera y cuandoquiera que estemos. Esta interconexión desafía la noción clásica de localidad, que sostiene que los objetos solamente se ven influidos por su entorno inmediato, y muestra que el universo no es real de manera local.

Otra idea provocadora de la mecánica cuántica es el papel del observador en la configuración de la realidad. En la física clásica, el acto de observación se consideraba pasivo, un mero registro de un mundo objetivo. Sin embargo, en la mecánica cuántica, el acto de observación hace colapsar la superposición de estados, determinando la realidad que se desarrolla. El observador y lo observado no son entidades independientes; son parte de una relación dinámica en la que cada uno influye en el otro. De hecho, están entrelazados.

Si bien el entrelazamiento cuántico se suele analizar en términos de espacio, también tiene profundas implicaciones para la forma en que pensamos sobre el tiempo. Tradicionalmente, experimentamos el tiempo como lineal, moviéndose inexorablemente del pasado al presente y al futuro. Sin embargo, la teoría cuántica ofrece una perspectiva diferente. Si las partículas pueden estar entrelazadas a través del espacio, ¿por qué no también a través del tiempo? Los recientes desarrollos teóricos en mecánica cuántica sugieren que el entrelazamiento puede no estar limitado por el tiempo, lo que significa que los eventos en el futuro podrían influir en el pasado y viceversa.

Este entrelazamiento temporal desafía nuestra comprensión convencional de la causalidad y ofrece una forma radicalmente nueva de pensar sobre nuestro lugar en el universo. El pasado no es un punto fijo e inmutable que dejamos atrás, sino una parte del presente en curso. Así como las partículas permanecen entrelazadas independientemente de la distancia, también los momentos en el tiempo están conectados de maneras que apenas estamos empezando a entender.

Desde esta perspectiva, el pasado se convierte en algo que podemos revisar y renegociar. En lugar de quedar atrapados por nuestras historias, podemos relacionarnos con ellas de maneras constructivas, reformulándolas para que orienten nuestro futuro. Esto abre posibilidades no solamente para entender el tiempo, sino también para entendernos a nosotrxs mismxs. No estamos limitados por narrativas lineales de causa y efecto, sino que somos parte de un flujo continuo y entrelazado de tiempo donde el pasado, el presente y el futuro están vinculados inextricablemente.

Las ideas de Karen Barad, tal como aparece en su libro Meeting the Universe Halfway, ofrecen una convincente expansión filosófica de muchos de los conceptos discutidos anteriormente. Barad desafía la comprensión convencional de las interacciones como intercambios entre entidades distintas y propone el concepto de "intra-acción", donde las entidades no preexisten a sus relaciones, sino que surgen a través de ellas. Esto cambia nuestra perspectiva de un mundo de objetos independientes que se afectan entre sí a uno donde las conexiones mismas constituyen la existencia de esos objetos. En términos cuánticos, esto se vincula con la idea del entrelazamiento: las partículas, o incluso los seres vivos, no son entidades separadas que luego se conectan; están fundamentalmente coconstituidas a través de su entrelazamiento. Barad también introduce la idea de los "fenómenos", donde el observador y lo observado no están separados sino entrelazados en el proceso mismo de observación. Esta difuminación de los límites entre las entidades y el papel activo del observador hacen eco de la idea cuántica que la realidad se co-crea en el momento de la observación, se podría decir a través de un cambio súbito en el espacio-tiempo. El trabajo de Barad extiende esto más allá de las ciencias físicas para argumentar que nuestro mundo entero es una red de intra-acciones, formando y reformando continuamente conexiones que definen tanto la materia como el sentido. Esto ofrece una lente poderosa para entender cómo la mecanica cuántica informa nuestra comprensión científica y también cómo percibimos las relaciones, la identidad y nuestra inserción en el mundo.

Volviendo a la noción de entrelazamiento, sus implicaciones se extienden aún más: no solamente es responsable de las conexiones entre partículas, sujetos y objetos dentro del espacio-tiempo; juega un papel clave en la creación del espacio-tiempo mismo. Los avances recientes en física teórica sugieren que el espacio-tiempo puede surgir del entrelazamiento de partículas en el borde del universo. En otras palabras, la estructura de la realidad en la que existimos, las dimensiones del espacio y el tiempo, podría ser un producto del entrelazamiento cuántico. Esto significa que el espacio y el tiempo no existen independientemente como telón de fondo del universo, sino que están tejidos a partir del entrelazamiento entre partículas.

Esta idea cambia radicalmente la forma en que concebimos nuestro lugar en el universo. La noción de conexiones trasciende las meras relaciones entre objetos o entidades que están espacial o temporalmente cerca. Estas conexiones crean el entorno en el que todo lo demás ocurre. El espacio-tiempo en sí mismo se convierte en una manifestación de vínculos cuánticos, con cada punto del universo conectado potencialmente a otros a través de hilos invisibles de entrelazamiento. Desde esta perspectiva, no somos simplemente entidades dentro de un mundo preexistente: somos las conexiones que forman el mundo, tanto local como de manera cosmológica.

Para acercar este concepto abstracto a lo tangible, consideremos cómo se manifiestan estas ideas de conexión dentro de nuestra propia biología, específicamente en el cerebro. El cerebro en sí es una red de conexiones, una red densa e intrincada de neuronas que se comunican entre sí a través de sinapsis. Son estas conexiones neuronales las que dan lugar al pensamiento, la percepción y la memoria. Los recuerdos, por ejemplo, no son eventos aislados almacenados en pequeñas cajas ordenadas dentro del cerebro. En cambio, son el resultado de redes de neuronas que se activan juntas, conectadas en patrones dinámicos. Lo mismo ocurre con la visión: cuando vemos algo, la luz entra en nuestros ojos y se convierte en señales eléctricas que viajan a lo largo del nervio óptico hasta la corteza visual del cerebro. El cerebro no ve de la misma manera que una cámara toma instantáneas; en cambio, las neuronas de diferentes partes del cerebro trabajan juntas, combinando la información visual con el conocimiento previo, las emociones y las expectativas para construir lo que percibimos como “realidad”.

Esta comprensión del cerebro basada en redes neuronales refleja el entrelazamiento que observamos en la mecánica cuántica: nuestros pensamientos y recuerdos no son entidades fijas, sino que se forman y reforman continuamente a través de conexiones. El cerebro en sí es un ejemplo de cómo los sistemas interconectados crean significado, haciendo eco del entrelazamiento que estructura el universo.

En el ámbito de la inteligencia artificial, el modelo clásico de agentes inteligentes se centra en la resolución de problemas a través de una inteligencia similar a la humana. La inteligencia artificial clásica opera dentro de sistemas cerrados en los que los agentes inteligentes están diseñados para percibir sus entornos, aprender de ellos y optimizar sus comportamientos para resolver tareas específicas. Estos sistemas están impulsados por algoritmos que modelan los procesos cognitivos humanos, creando máquinas que imitan las capacidades humanas para aprender, reconocer patrones e incluso tomar decisiones.

Sin embargo, este enfoque es fundamentalmente limitado. La IA clásica se centra en el ser humano; supone que la inteligencia humana es la norma con la que se deben medir todas las formas de inteligencia. Este marco ignora la red más amplia de conexiones y entrelazamientos que la mecánica cuántica ha revelado y opera bajo el supuesto que la inteligencia puede entenderse como algo aislado dentro de una estructura similar al cerebro, separado de su entorno. Pero ahora entendemos que la inteligencia no está confinada a un sistema tan cerrado. Todo está conectado: redes neuronales, entornos externos, incluso fenómenos cuánticos

Las limitaciones de la IA clásica allanan el camino para la próxima frontera: la inteligencia cuántica. Este campo emergente busca combinar los conocimientos de la mecánica cuántica con la inteligencia artificial, mejorando los agentes inteligentes con la capacidad de percibir y operar dentro del mundo cuántico. La inteligencia cuántica no se limitaría a replicar las capacidades cognitivas humanas, sino que aprovecharía la no localidad, la incertidumbre y el entrelazamiento que definen la mecánica cuántica para crear sistemas más en sintonía con la naturaleza fundamental de la realidad.

Estos agentes no solo aprenderían de sus entornos inmediatos, sino que operarían dentro de una red más amplia de conexiones cuánticas, percibiendo y respondiendo a los sistemas entrelazados en los que están inmersos. Esto representaría un cambio de paradigma, que se movería más allá de las limitaciones de la IA clásica para crear sistemas capaces de comprender e interactuar con un mundo cuántico y dentro de él. De manera crucial, estos agentes de inteligencia cuántica no operarían como entidades aisladas, sino dentro de una vasta red interconectada, moldeando y siendo moldeados constantemente por sus entornos.

En conclusión, la noción de que estamos constituídos por nuestras conexiones adquiere una importancia aún mayor cuando consideramos el alcance total del entrelazamiento, tanto en la mecánica cuántica como en las redes que moldean nuestros cerebros, nuestras tecnologías y nuestras vidas. Las conexiones no son solo relacionales, son constitutivas. Crean el tejido mismo del espacio-tiempo, la estructura de nuestros recuerdos y la arquitectura de la inteligencia.

El reconocimiento de que somos nuestras conexiones no solo reconfigura nuestra comprensión de la física, la inteligencia o la ontología, sino que cambia fundamentalmente la forma en que debemos pensar sobre la política, la ética y la sociedad. Si nuestra propia existencia está definida por las conexiones que formamos, entonces la política debe centrarse en el cuidado y la protección de esas conexiones. El entrelazamiento que estructura el universo exige una política de colectividad que rechace el aislacionismo, el individualismo y la división, en favor del reconocimiento de nuestra interconexión inherente. No se trata de una mera postura filosófica, sino de una necesidad: si nuestra realidad se crea conjuntamente a través de nuestras relaciones con los demás, con las máquinas y con el entorno, la acción colectiva se convierte en la única forma viable de abordar los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la desigualdad tecnológica.

En esta nueva política, la solidaridad ya no es una opción moral sino un imperativo estructural. Así como el entrelazamiento muestra que las partículas no son independientes sino inseparables unas de otras, también los seres humanos y sus sociedades están fundamentalmente interconectados. El bienestar de uno está ligado al bienestar del conjunto, y la respuesta ética es actuar de maneras que apoyen el florecimiento de estas conexiones, tanto entre los pueblos como entre los seres humanos y el mundo no humano. Esta política de solidaridad exige nuevas formas de cooperación, responsabilidad compartida y gestión colectiva tanto de nuestro planeta como de las tecnologías que creamos.

Por último, esta perspectiva introduce una nueva ética que debe guiar nuestras acciones. Si el entrelazamiento de todo da forma a la realidad, entonces las implicaciones éticas son profundas. Cada acción, cada decisión que tomamos, repercute en la red de conexiones que constituye el universo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad ética es actuar con conciencia de cómo nuestras elecciones afectan a esta red más amplia. Esto se extiende a cómo diseñamos e implementamos la IA, cómo nos relacionamos con las crisis ambientales y cómo interactuamos entre nosotros. La ética, en este marco, trata de fomentar las conexiones en lugar de cortarlas, de crear sistemas que respeten y mejoren los complejos entrelazamientos que hacen posible la existencia. En un mundo definido por las conexiones cuánticas, la política debe adoptar estos principios de colectividad, solidaridad y responsabilidad ética. Únicamente entonces podremos construir una sociedad que no solamente comprenda, sino que prospere gracias a la interconexión que da forma tanto a nuestras realidades personales como al universo mismo.

Lo anterior fue escrito por un humano (Iordanis Kerenidis, Director de Investigación del CNRS y CTO de Quantum Signals), un agente de IA (ChatGPT) y muchas hojas de té en infusión.

_______

Creditos:

1.- Zoe Leonard, Corner House, Chora, Anafi, 2024

Installation view, Corner House, phenomenon 5, June 24-July 7, 2024, Anafi

Photo © Alexandra Masmanidi

2.- VASKOS, We Will Not Be Silent, 2020

Video still. Photo courtesy of the artists

Courtesy of the Kerenidis Pepe Collection

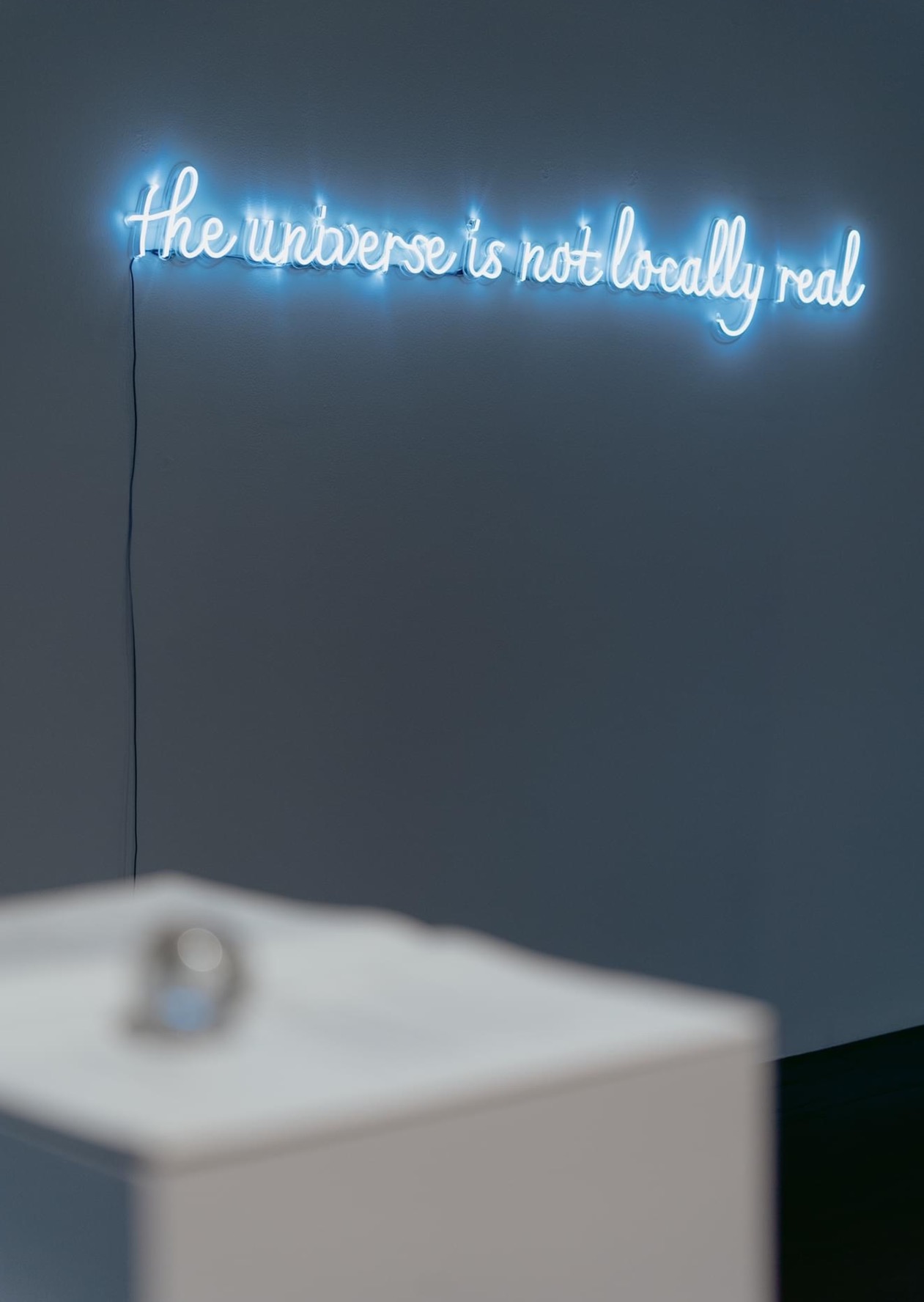

3.- Chitti Kasemkitvatana, Untitled (the universe is not locally real), 2023

Photo courtesy of the artist

Courtesy of the Kerenidis Pepe Collection

4.- Dora García, Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years, 2017

Exhibition view, SOMEWHERE, TWO PLANETS HAVE BEEN COLLIDING FOR THOUSANDS OF YEARS (The Thinker as Poet) at La Verrière, Brussels. Courtesy of the artist and Michel Rein Paris/Brussels. Photo © Isabelle Arthuis. Fondation d’entreprise Hermès

Courtesy of the Kerenidis Pepe Collection

En el último siglo, la mecánica cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo, desafiando suposiciones profundamente arraigadas sobre la naturaleza de la realidad. La mecánica cuántica nos recuerda que las divisiones rígidas entre objetos, seres vivos e incluso entre tiempo y espacio no son tan claras como alguna vez creímos. En cambio, existimos dentro de una red de conexiones dinámicas, entrelazadas e inseparables del tejido de la realidad. El concepto de "entrelazamiento" es central para la teoría cuántica, un fenómeno que sugiere que las partículas, una vez conectadas, permanecen vinculadas independientemente de la distancia entre ellas. Desafía la intuición clásica y sugiere una verdad más profunda: somos nuestras conexiones. Este texto explora cómo la mecánica cuántica, con su énfasis en la interconexión, la incertidumbre y la superposición, ofrece nuevas formas de repensar nuestras relaciones entre nosotros y con el mundo.

Albert Einstein describió el "entrelazamiento" como una “acción fantasmal a distancia”. Para entender el entrelazamiento, primero hay que entender un principio básico de la teoría cuántica: las partículas pueden existir en superposición, lo que significa que pueden ocupar múltiples estados a la vez hasta que se las observa. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados se vinculan. Independientemente de la distancia física entre ellas, la medición de una partícula determina instantáneamente el estado de la otra. En otras palabras, el entrelazamiento son las conexiones que llevamos con nosotros dondequiera y cuandoquiera que estemos. Esta interconexión desafía la noción clásica de localidad, que sostiene que los objetos solamente se ven influidos por su entorno inmediato, y muestra que el universo no es real de manera local.

Otra idea provocadora de la mecánica cuántica es el papel del observador en la configuración de la realidad. En la física clásica, el acto de observación se consideraba pasivo, un mero registro de un mundo objetivo. Sin embargo, en la mecánica cuántica, el acto de observación hace colapsar la superposición de estados, determinando la realidad que se desarrolla. El observador y lo observado no son entidades independientes; son parte de una relación dinámica en la que cada uno influye en el otro. De hecho, están entrelazados.

Si bien el entrelazamiento cuántico se suele analizar en términos de espacio, también tiene profundas implicaciones para la forma en que pensamos sobre el tiempo. Tradicionalmente, experimentamos el tiempo como lineal, moviéndose inexorablemente del pasado al presente y al futuro. Sin embargo, la teoría cuántica ofrece una perspectiva diferente. Si las partículas pueden estar entrelazadas a través del espacio, ¿por qué no también a través del tiempo? Los recientes desarrollos teóricos en mecánica cuántica sugieren que el entrelazamiento puede no estar limitado por el tiempo, lo que significa que los eventos en el futuro podrían influir en el pasado y viceversa.

Este entrelazamiento temporal desafía nuestra comprensión convencional de la causalidad y ofrece una forma radicalmente nueva de pensar sobre nuestro lugar en el universo. El pasado no es un punto fijo e inmutable que dejamos atrás, sino una parte del presente en curso. Así como las partículas permanecen entrelazadas independientemente de la distancia, también los momentos en el tiempo están conectados de maneras que apenas estamos empezando a entender.

Desde esta perspectiva, el pasado se convierte en algo que podemos revisar y renegociar. En lugar de quedar atrapados por nuestras historias, podemos relacionarnos con ellas de maneras constructivas, reformulándolas para que orienten nuestro futuro. Esto abre posibilidades no solamente para entender el tiempo, sino también para entendernos a nosotrxs mismxs. No estamos limitados por narrativas lineales de causa y efecto, sino que somos parte de un flujo continuo y entrelazado de tiempo donde el pasado, el presente y el futuro están vinculados inextricablemente.

Las ideas de Karen Barad, tal como aparece en su libro Meeting the Universe Halfway, ofrecen una convincente expansión filosófica de muchos de los conceptos discutidos anteriormente. Barad desafía la comprensión convencional de las interacciones como intercambios entre entidades distintas y propone el concepto de "intra-acción", donde las entidades no preexisten a sus relaciones, sino que surgen a través de ellas. Esto cambia nuestra perspectiva de un mundo de objetos independientes que se afectan entre sí a uno donde las conexiones mismas constituyen la existencia de esos objetos. En términos cuánticos, esto se vincula con la idea del entrelazamiento: las partículas, o incluso los seres vivos, no son entidades separadas que luego se conectan; están fundamentalmente coconstituidas a través de su entrelazamiento. Barad también introduce la idea de los "fenómenos", donde el observador y lo observado no están separados sino entrelazados en el proceso mismo de observación. Esta difuminación de los límites entre las entidades y el papel activo del observador hacen eco de la idea cuántica que la realidad se co-crea en el momento de la observación, se podría decir a través de un cambio súbito en el espacio-tiempo. El trabajo de Barad extiende esto más allá de las ciencias físicas para argumentar que nuestro mundo entero es una red de intra-acciones, formando y reformando continuamente conexiones que definen tanto la materia como el sentido. Esto ofrece una lente poderosa para entender cómo la mecanica cuántica informa nuestra comprensión científica y también cómo percibimos las relaciones, la identidad y nuestra inserción en el mundo.

Volviendo a la noción de entrelazamiento, sus implicaciones se extienden aún más: no solamente es responsable de las conexiones entre partículas, sujetos y objetos dentro del espacio-tiempo; juega un papel clave en la creación del espacio-tiempo mismo. Los avances recientes en física teórica sugieren que el espacio-tiempo puede surgir del entrelazamiento de partículas en el borde del universo. En otras palabras, la estructura de la realidad en la que existimos, las dimensiones del espacio y el tiempo, podría ser un producto del entrelazamiento cuántico. Esto significa que el espacio y el tiempo no existen independientemente como telón de fondo del universo, sino que están tejidos a partir del entrelazamiento entre partículas.

Esta idea cambia radicalmente la forma en que concebimos nuestro lugar en el universo. La noción de conexiones trasciende las meras relaciones entre objetos o entidades que están espacial o temporalmente cerca. Estas conexiones crean el entorno en el que todo lo demás ocurre. El espacio-tiempo en sí mismo se convierte en una manifestación de vínculos cuánticos, con cada punto del universo conectado potencialmente a otros a través de hilos invisibles de entrelazamiento. Desde esta perspectiva, no somos simplemente entidades dentro de un mundo preexistente: somos las conexiones que forman el mundo, tanto local como de manera cosmológica.

Para acercar este concepto abstracto a lo tangible, consideremos cómo se manifiestan estas ideas de conexión dentro de nuestra propia biología, específicamente en el cerebro. El cerebro en sí es una red de conexiones, una red densa e intrincada de neuronas que se comunican entre sí a través de sinapsis. Son estas conexiones neuronales las que dan lugar al pensamiento, la percepción y la memoria. Los recuerdos, por ejemplo, no son eventos aislados almacenados en pequeñas cajas ordenadas dentro del cerebro. En cambio, son el resultado de redes de neuronas que se activan juntas, conectadas en patrones dinámicos. Lo mismo ocurre con la visión: cuando vemos algo, la luz entra en nuestros ojos y se convierte en señales eléctricas que viajan a lo largo del nervio óptico hasta la corteza visual del cerebro. El cerebro no ve de la misma manera que una cámara toma instantáneas; en cambio, las neuronas de diferentes partes del cerebro trabajan juntas, combinando la información visual con el conocimiento previo, las emociones y las expectativas para construir lo que percibimos como “realidad”.

Esta comprensión del cerebro basada en redes neuronales refleja el entrelazamiento que observamos en la mecánica cuántica: nuestros pensamientos y recuerdos no son entidades fijas, sino que se forman y reforman continuamente a través de conexiones. El cerebro en sí es un ejemplo de cómo los sistemas interconectados crean significado, haciendo eco del entrelazamiento que estructura el universo.

En el ámbito de la inteligencia artificial, el modelo clásico de agentes inteligentes se centra en la resolución de problemas a través de una inteligencia similar a la humana. La inteligencia artificial clásica opera dentro de sistemas cerrados en los que los agentes inteligentes están diseñados para percibir sus entornos, aprender de ellos y optimizar sus comportamientos para resolver tareas específicas. Estos sistemas están impulsados por algoritmos que modelan los procesos cognitivos humanos, creando máquinas que imitan las capacidades humanas para aprender, reconocer patrones e incluso tomar decisiones.

Sin embargo, este enfoque es fundamentalmente limitado. La IA clásica se centra en el ser humano; supone que la inteligencia humana es la norma con la que se deben medir todas las formas de inteligencia. Este marco ignora la red más amplia de conexiones y entrelazamientos que la mecánica cuántica ha revelado y opera bajo el supuesto que la inteligencia puede entenderse como algo aislado dentro de una estructura similar al cerebro, separado de su entorno. Pero ahora entendemos que la inteligencia no está confinada a un sistema tan cerrado. Todo está conectado: redes neuronales, entornos externos, incluso fenómenos cuánticos

Las limitaciones de la IA clásica allanan el camino para la próxima frontera: la inteligencia cuántica. Este campo emergente busca combinar los conocimientos de la mecánica cuántica con la inteligencia artificial, mejorando los agentes inteligentes con la capacidad de percibir y operar dentro del mundo cuántico. La inteligencia cuántica no se limitaría a replicar las capacidades cognitivas humanas, sino que aprovecharía la no localidad, la incertidumbre y el entrelazamiento que definen la mecánica cuántica para crear sistemas más en sintonía con la naturaleza fundamental de la realidad.

Estos agentes no solo aprenderían de sus entornos inmediatos, sino que operarían dentro de una red más amplia de conexiones cuánticas, percibiendo y respondiendo a los sistemas entrelazados en los que están inmersos. Esto representaría un cambio de paradigma, que se movería más allá de las limitaciones de la IA clásica para crear sistemas capaces de comprender e interactuar con un mundo cuántico y dentro de él. De manera crucial, estos agentes de inteligencia cuántica no operarían como entidades aisladas, sino dentro de una vasta red interconectada, moldeando y siendo moldeados constantemente por sus entornos.

En conclusión, la noción de que estamos constituídos por nuestras conexiones adquiere una importancia aún mayor cuando consideramos el alcance total del entrelazamiento, tanto en la mecánica cuántica como en las redes que moldean nuestros cerebros, nuestras tecnologías y nuestras vidas. Las conexiones no son solo relacionales, son constitutivas. Crean el tejido mismo del espacio-tiempo, la estructura de nuestros recuerdos y la arquitectura de la inteligencia.

El reconocimiento de que somos nuestras conexiones no solo reconfigura nuestra comprensión de la física, la inteligencia o la ontología, sino que cambia fundamentalmente la forma en que debemos pensar sobre la política, la ética y la sociedad. Si nuestra propia existencia está definida por las conexiones que formamos, entonces la política debe centrarse en el cuidado y la protección de esas conexiones. El entrelazamiento que estructura el universo exige una política de colectividad que rechace el aislacionismo, el individualismo y la división, en favor del reconocimiento de nuestra interconexión inherente. No se trata de una mera postura filosófica, sino de una necesidad: si nuestra realidad se crea conjuntamente a través de nuestras relaciones con los demás, con las máquinas y con el entorno, la acción colectiva se convierte en la única forma viable de abordar los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la desigualdad tecnológica.

En esta nueva política, la solidaridad ya no es una opción moral sino un imperativo estructural. Así como el entrelazamiento muestra que las partículas no son independientes sino inseparables unas de otras, también los seres humanos y sus sociedades están fundamentalmente interconectados. El bienestar de uno está ligado al bienestar del conjunto, y la respuesta ética es actuar de maneras que apoyen el florecimiento de estas conexiones, tanto entre los pueblos como entre los seres humanos y el mundo no humano. Esta política de solidaridad exige nuevas formas de cooperación, responsabilidad compartida y gestión colectiva tanto de nuestro planeta como de las tecnologías que creamos.

Por último, esta perspectiva introduce una nueva ética que debe guiar nuestras acciones. Si el entrelazamiento de todo da forma a la realidad, entonces las implicaciones éticas son profundas. Cada acción, cada decisión que tomamos, repercute en la red de conexiones que constituye el universo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad ética es actuar con conciencia de cómo nuestras elecciones afectan a esta red más amplia. Esto se extiende a cómo diseñamos e implementamos la IA, cómo nos relacionamos con las crisis ambientales y cómo interactuamos entre nosotros. La ética, en este marco, trata de fomentar las conexiones en lugar de cortarlas, de crear sistemas que respeten y mejoren los complejos entrelazamientos que hacen posible la existencia. En un mundo definido por las conexiones cuánticas, la política debe adoptar estos principios de colectividad, solidaridad y responsabilidad ética. Únicamente entonces podremos construir una sociedad que no solamente comprenda, sino que prospere gracias a la interconexión que da forma tanto a nuestras realidades personales como al universo mismo.

Lo anterior fue escrito por un humano (Iordanis Kerenidis, Director de Investigación del CNRS y CTO de Quantum Signals), un agente de IA (ChatGPT) y muchas hojas de té en infusión.

_______

Creditos:

1.- Zoe Leonard, Corner House, Chora, Anafi, 2024

Installation view, Corner House, phenomenon 5, June 24-July 7, 2024, Anafi

Photo © Alexandra Masmanidi

2.- VASKOS, We Will Not Be Silent, 2020

Video still. Photo courtesy of the artists

Courtesy of the Kerenidis Pepe Collection

3.- Chitti Kasemkitvatana, Untitled (the universe is not locally real), 2023

Photo courtesy of the artist

Courtesy of the Kerenidis Pepe Collection

4.- Dora García, Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years, 2017

Exhibition view, SOMEWHERE, TWO PLANETS HAVE BEEN COLLIDING FOR THOUSANDS OF YEARS (The Thinker as Poet) at La Verrière, Brussels. Courtesy of the artist and Michel Rein Paris/Brussels. Photo © Isabelle Arthuis. Fondation d’entreprise Hermès

Courtesy of the Kerenidis Pepe Collection