Felipe Baeza presenta "Sentir un entonces y un allí" en la galería Kurimanzutto hasta el 19 de Julio. Entre la redistribución de lo posible, lo afectivo y la atemporalidad, Zayd González escribe sobre la exposición.

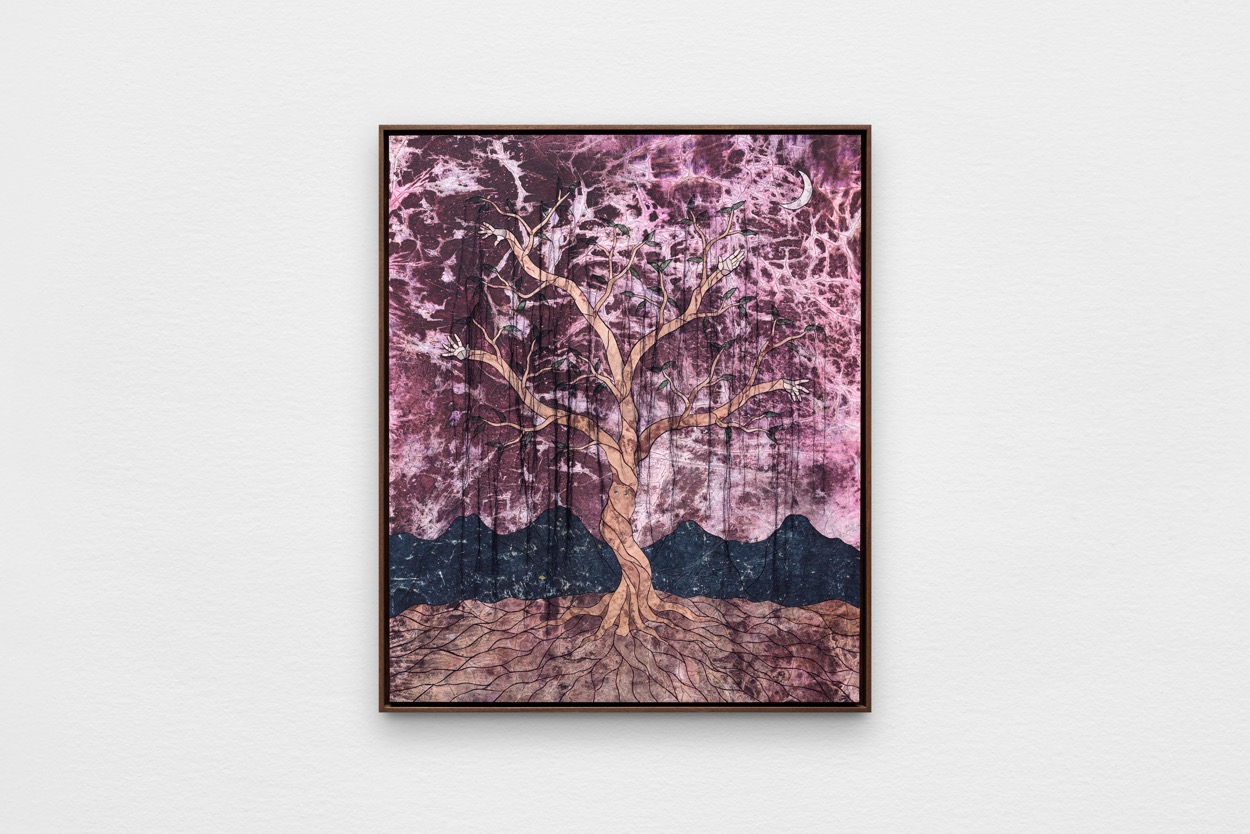

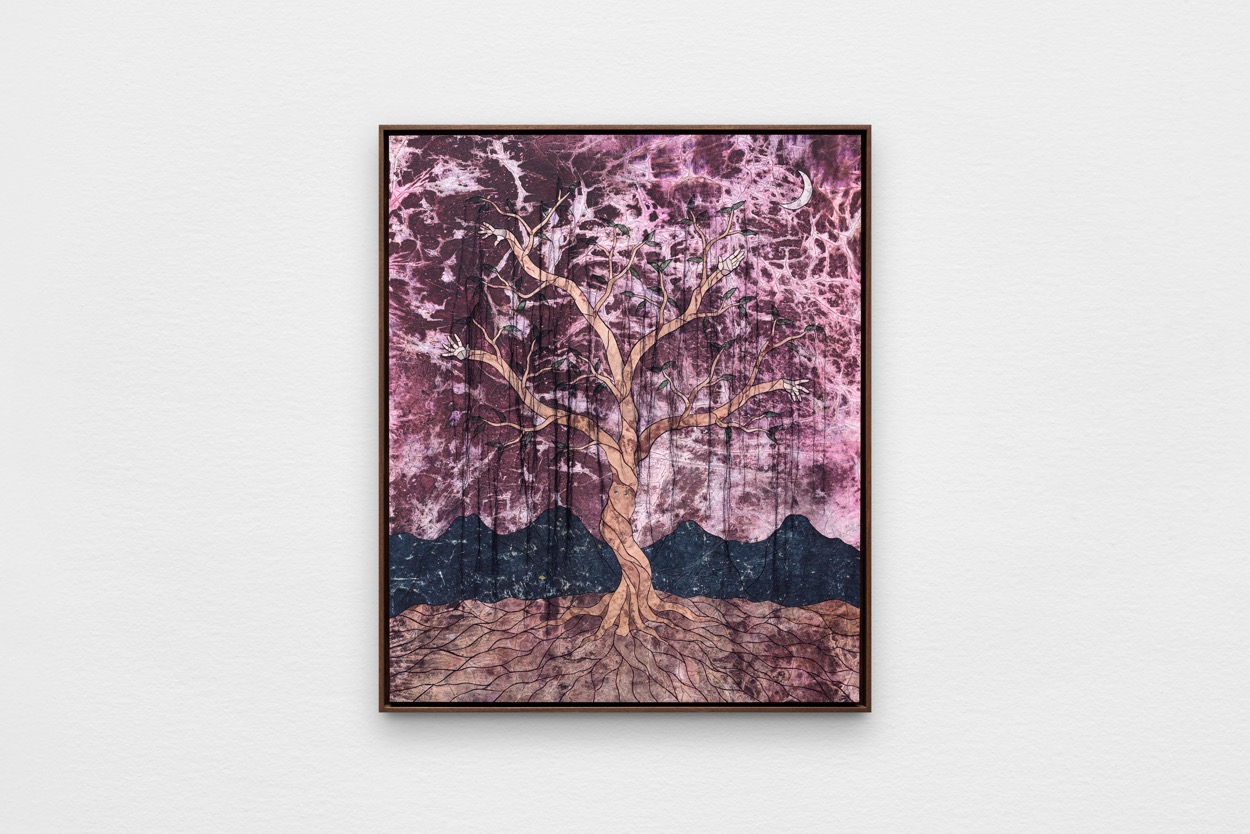

Se presenta, en la galería kurimanzutto, la exposición Sentir un entonces y un allí[3], del artista de origen celayense y radicado en Nueva York, Felipe Baeza. La nave principal nos recibe con muros pintados en tonos púrpura, haciendo eco de la paleta de colores usada por el artista para las piezas de la exposición: veinte piezas bidimensionales y una escultura en vidrio. El uso del color evoca la convención popularizada a partir de la Segunda Guerra Mundial en la que el azul es para el niño y el rosa para la niña…[4] ¿y el púrpura? Según una fórmula imaginaria —resultado de colapsar el azul y el rosa—: para lxs niñxs. En esta lógica especulativa, el púrpura no designa una neutralidad, sino una potencialidad no domesticada por la binariedad.

El título de la exposición, así como el motor conceptual de las piezas, surgen del libro Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity [Utopía queer: El entonces y el allí de la futuridad antinormativa] del crítico cubano-estadounidense José Esteban Muñoz. Éste propone el uso de la utopía, la esperanza y la imaginación para hacer aparecer realidades nuevas, más allá de las limitaciones de un presente hetero y homonormativo; todo ello a través de una estética performática, sensorial y activa.

Los cuerpos que se ilustran en las piezas de Felipe fluyen y se transforman en colores y formas orgánicas que a veces fusionan partes humanas, animales y vegetales; “cuerpos suspendidos, en fuga, sin identidad fija ni pertenencia definida”. La precisión y el cuidado en la producción resultan especialmente notables: las obras bidimensionales están hechas a partir de una acumulación de papel sobre papel, cortado, pegado, bordado, pigmentado, corroído y desgastado a mano. Se trata de materiales que el artista selecciona de un vasto archivo personal recolectado con el tiempo.

A través de las capas infinitas de papel manipuladas obsesiva y cuidadosamente por Baeza, casi se insinúa una ruptura, una apertura hacia algo más. Es la exuberancia del oficio: el poder de hacer surgir cosas extraordinarias desde algo tan cotidiano como papel, tinta, hilo, cúter y pegamento.

Al centro de la muestra se agrupan once retratos de figuras que, desde la visión del artista, encarnan alguna forma de transgresión: Octavia, Marsha, Sylvia R., Audre, Belkis, entre otras. Los retratos están velados y opacados por capas de color y textura. Isis Yepes, en un ensayo sobre la exposición, explica que la táctica de ocultamiento de los rostros responde a “una postura que se resiste a las formas establecidas de representación […]. Los retratos que realiza Baeza no pretenden fijar las imágenes ni monumentalizarlas para leerlas nuevamente desde el continuum de la historia hetero-lineal. Al contrario, se elige la opacidad para negar a un sistema que intenta proteger la totalidad, la exclusión y las etiquetas establecidas”.

Es curioso que la propuesta de resistencia ante la invisibilidad que se impone a ciertos cuerpos y a ciertas vidas sea justamente la opacidad, y no el potencial estético y conceptual que su alumbramiento puede ofrecer a lx espectadorx. Hay poder en la negación cuando ésta es fértil, cuando propone algo más, cuando nos invita a mirar hacia otro lugar, incluso hacia dentro. Una negación que funciona como “‘una modalidad de lo posible’, ‘una regresión al infinito’”. Las formas abstractas, los colores y los ojos aislados del rostro —las únicas huellas visibles en los retratos— deberían ser una invitación a desarmar la mirada, a dejar que lo oculto nos revele su densidad sin demandar visibilidad inmediata. Sin embargo, corren el riesgo de ocultar más de lo que revelan, diluyendo la promesa de ese entonces y ese allí.

Una de las potencias de este cuerpo de obra es el diálogo que traza entre personajes que no comparten el mismo tiempo ni territorio, pero que guardan algo en común. Una mesa donde conviven comensales vivxs y muertxs. Y no sólo me refiero a las figuras rebeldes que se ocultan en los retratos, sino también al vínculo que propone el artista con quienes visitan la exposición; “es en este sentido que el campo del arte representa y expande la noción de sociedad, porque incluye no sólo a l(x)s viv(x)s sino también a l(x)s muert(x)s e incluso a l(x)s que todavía no nacieron.”

En los últimos años, la escena artística de la Ciudad de México ha dado lugar a exposiciones y dispositivos curatoriales que encarnan maniobras similares respecto al cruce de tiempos y espacios, expandiéndolos incluso hacia quiebres de disciplinas y convenciones. Quiero profundizar en esta idea con tres ejemplos:

Redistribución de lo posible: Árbol de zapatos (2024) es una pieza de Samuel Nicolle incluída en la exhibición grupal Fé y alegría que subvierte las dinámicas de una galería al usar su escultura como soporte para exhibir la obra de otrxs nueve artistas no invitadxs oficialmente. La artista hackea una invitación individual para convertirla en una táctica colectiva. El espacio privilegiado se desdobla para dar cabida a otrxs.

Derrame afectivo: Curiosito fue una muestra grupal que reunió la obra de trece personas que no se definen como artistas per se, pero que azarosamente terminaron produciendo objetos artísticos. Fue una colección de gestos que buscó ensanchar el espectro de lo que se considera una sensibilidad cuir.

Coralidad marica atemporal: Una habitación impropia (2023) fue una serie de lecturas performáticas, resultado de la colaboración entre el escritor Tonatiuh López y yo, en las que las voces de nueve maricas notables (Oscar Wilde, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Andy Warhol, Reinaldo Arenas, Johan Mijaíl, entre otros) fueron puestas en diálogo para responder a la pregunta: ¿A quién le pertenece una habitación en la que, sin importar el número de intentos, se ejecuta constantemente ese amor que no se atreve siquiera a pronunciar su nombre? Esto sucedió como un conjunto de intervenciones repetidas en la exposición Donde nace la frivolidad: Objetos de mi afección, de la artista Samuel Nicolle.

Estas situaciones y dispositivos disidentes dan cuenta del poder estético y político de las locas y las maricas: métodos para trascender lo obvio, abrir el diálogo y pensar en las posibilidades que el arte nos ofrece.

José Esteban Muñoz, en su Utopía Queer, utiliza un corpus teórico temprano de Heidegger, un filósofo altamente polémico por su ulterior afiliación al nazismo, pero en cuyas propuestas iniciales identifica una potencia fallida que merece ser repensada. “Si bien yo también tengo un gran desdén por aquello en lo que se convirtió la escritura de Heidegger, de todos modos la considero como un fracaso que vale la pena conocer, un potencial que fracasó, pero que sin embargo puede ser retrabajado al servicio de una política y un entendimiento de mundos diferentes”. Encontrar luz en donde menos se espera es un gesto de brillantez. Quizá también a nosotras nos toca revisar más a fondo nuestros referentes, para activarlos de formas arriesgadas e insospechadas, desde lo performativo, lo participativo y lo colectivo, o desde la ironía, la abyección, la ternura o el ritual; para evitar obviedades que, a fuerza de uso, se vuelvan nuevas normas.

Al poner en tensión la exposición de Baeza con otras formas de creación, exhibición y mediación, intento señalar aquello que las estrategias de producción y circulación de saberes que se manifiestan desde los márgenes nos permiten alumbrar en el terreno del arte. Más allá de su eficiencia en el mercado, una exposición debería poder medirse por su capacidad de generar resonancia: estética, ética, afectiva y política. Recordemos que: “Se producía arte antes de la emergencia del capitalismo y del mercado del arte, y cuando desaparezcan, el arte continuará”. Y que “‘el arte es arte al grado que es algo más que arte’: que es una esfera tanto separada de la política como, sin embargo, ya siempre política, porque contiene la promesa de un mundo mejor”. De lo contrario, corremos el riesgo de que las líneas de fuga se vuelvan rutas comerciales ordinarias que sean simplemente útiles: para el mercado, para las galerías, para la corrección simbólica del sistema.

Si la transgresión que encarna lo marica y el margen se vuelve simplemente una subjetivación cristalizada y toda su potencia se limita a adaptarse a un estilo, a una identidad repetida o a un artificio teórico importado, entonces lo queer deja de ser quiebre para volverse fórmula. Es un horizonte agotado: ajeno, estéril. En algunos momentos, la exposición de Baeza parece bordear esa fórmula; en otros, aún la desborda. Lo necesario es reapropiarnos de la teoría. Es más, desarrollar otras, distintas, nacidas desde nuestras urgencias, nuestros cuerpos, y nuestras historias. No como reflejo, sino como gesto situado. “Una militancia corpórea que enfatiza desde el borde de la voz un discurso propio y fragmentado”. Ya que “lo queer está siempre en el horizonte”, en ese caso toca agenciarnos de ese horizonte. Porque si no lo hacemos nuestro, sólo nos quedarán los destellos ajenos —y con eso no alcanza.

Aprendamos la lengua del amo para maldecirla, como Calibán. Si la táctica de las instituciones y de las galerías es estetizar y cooptar nuestra diferencia para ponerlas al servicio del mercado, ¿cuál es nuestra verdadera agencia en todo esto? Tal vez imaginar formas distintas de relacionarnos con el amo, que nos devuelvan los medios de producción y nuestra capacidad de imaginar y gestionar nuestro propio deseo. Reapropiarnos de nuestros horizontes para develar otros nuevos. Propiciar mundos más habitables para nosotras mismas: la clase obrera creativa. Pero también preguntarnos si es posible subvertir esa dinámica binaria, heredada y arcaica, del amo y el esclavo y, en su lugar, proponer nuevas formas de vinculación y alianzas entre nosotras: más perversas, más inteligentes, más horizontales, más afectivas. Transitar de Hegel a Masoch, de los juegos de poder a los contratos. Cuestionarnos, con honestidad, dónde están puestas nuestras lealtades: ¿en la sexualidad, en la amistad, en la clase, en el arte? ¿Qué tanto somos nosotras también quienes, al repetir ciertas actitudes, reforzamos al amo que queremos negar? Posicionémonos con gentileza, pero con claridad.

Sólo así podremos sentir un entonces y un allí real: político, estético, vital y afectivo. Un gesto propio, nacido del deseo y el devenir. Quizá uno que no necesite del amo ni del esclavo para existir.

Notas

[1]Prince and the Revolution, “Purple Rain” en Purple Rain (Warner Bros. Records, 1984).[2]Pedro Lemebel, Loco afán. Crónicas de sidario (Ciudad de México: Editorial Planeta, 2021 [2009]), 163.[3]Sentir un entonces y un allí (Ciudad de México: Galería kurimanzutto, 26 de abril del 2025 - 19 de julio del 2025).[4]PBS, “Shows”. Consultado el 07 de junio del 2025, en: https://www.pbs.org/video/why-was-pink-for-boys-and-blue-for-girls-6ikwzr/[5]José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020).[6] kurimanzutto, “Exposiciones”. Consultado el 20 de mayo del 2025, en: https://www.kurimanzutto.com/es/exposiciones/felipe-baeza-sentir-un-entonces-y-un-alli [7]Ibíd.[8] José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020), 47[9]Boris Groys, Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2014), 19.[10] Fe y alegría, curada por Octavio Gómez Rivero y Agustina Ferreyra (Ciudad de México: Galería Agustina Ferreyra, 16 de noviembre del 2024 - 11 de enero del 2025).[11] Curiosito, curada por Bruno Enciso (Ciudad de México: Espacio Eugenia, 22 de marzo del 2025 - 19 de abril del 2025).[12]Donde nace la frivolidad: Objetos de mi afección, curada por Gabriela Cepeda (Ciudad de México: Museo Carrillo Gil, 23 de junio del 2023 - 15 de octubre del 2023).[13]Propongo el uso de los términos marica, loca y cuir, como alternativas para nombrar las prácticas (y a sus practicantes) de políticas eróticas “periféricas”, transgresiones del sexo/género situadas desde nuestro territorio: Latinoamérica.[14] José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020), 53.[15] Boris Groys, Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2014), 17. [16]Claire Bishop, Infiernos artificiales. Arte participativo y política de la espectaduría (Ciudad de México: Taller de Ediciones Económicas, 2016), 49.[17]Pedro Lemebel, Loco afán. Crónicas de sidario (Ciudad de México: Editorial Planeta, 2021 [2009]), 167. [18] José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020), 45.

Se presenta, en la galería kurimanzutto, la exposición Sentir un entonces y un allí[3], del artista de origen celayense y radicado en Nueva York, Felipe Baeza. La nave principal nos recibe con muros pintados en tonos púrpura, haciendo eco de la paleta de colores usada por el artista para las piezas de la exposición: veinte piezas bidimensionales y una escultura en vidrio. El uso del color evoca la convención popularizada a partir de la Segunda Guerra Mundial en la que el azul es para el niño y el rosa para la niña…[4] ¿y el púrpura? Según una fórmula imaginaria —resultado de colapsar el azul y el rosa—: para lxs niñxs. En esta lógica especulativa, el púrpura no designa una neutralidad, sino una potencialidad no domesticada por la binariedad.

El título de la exposición, así como el motor conceptual de las piezas, surgen del libro Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity [Utopía queer: El entonces y el allí de la futuridad antinormativa] del crítico cubano-estadounidense José Esteban Muñoz. Éste propone el uso de la utopía, la esperanza y la imaginación para hacer aparecer realidades nuevas, más allá de las limitaciones de un presente hetero y homonormativo; todo ello a través de una estética performática, sensorial y activa.

Los cuerpos que se ilustran en las piezas de Felipe fluyen y se transforman en colores y formas orgánicas que a veces fusionan partes humanas, animales y vegetales; “cuerpos suspendidos, en fuga, sin identidad fija ni pertenencia definida”. La precisión y el cuidado en la producción resultan especialmente notables: las obras bidimensionales están hechas a partir de una acumulación de papel sobre papel, cortado, pegado, bordado, pigmentado, corroído y desgastado a mano. Se trata de materiales que el artista selecciona de un vasto archivo personal recolectado con el tiempo.

A través de las capas infinitas de papel manipuladas obsesiva y cuidadosamente por Baeza, casi se insinúa una ruptura, una apertura hacia algo más. Es la exuberancia del oficio: el poder de hacer surgir cosas extraordinarias desde algo tan cotidiano como papel, tinta, hilo, cúter y pegamento.

Al centro de la muestra se agrupan once retratos de figuras que, desde la visión del artista, encarnan alguna forma de transgresión: Octavia, Marsha, Sylvia R., Audre, Belkis, entre otras. Los retratos están velados y opacados por capas de color y textura. Isis Yepes, en un ensayo sobre la exposición, explica que la táctica de ocultamiento de los rostros responde a “una postura que se resiste a las formas establecidas de representación […]. Los retratos que realiza Baeza no pretenden fijar las imágenes ni monumentalizarlas para leerlas nuevamente desde el continuum de la historia hetero-lineal. Al contrario, se elige la opacidad para negar a un sistema que intenta proteger la totalidad, la exclusión y las etiquetas establecidas”.

Es curioso que la propuesta de resistencia ante la invisibilidad que se impone a ciertos cuerpos y a ciertas vidas sea justamente la opacidad, y no el potencial estético y conceptual que su alumbramiento puede ofrecer a lx espectadorx. Hay poder en la negación cuando ésta es fértil, cuando propone algo más, cuando nos invita a mirar hacia otro lugar, incluso hacia dentro. Una negación que funciona como “‘una modalidad de lo posible’, ‘una regresión al infinito’”. Las formas abstractas, los colores y los ojos aislados del rostro —las únicas huellas visibles en los retratos— deberían ser una invitación a desarmar la mirada, a dejar que lo oculto nos revele su densidad sin demandar visibilidad inmediata. Sin embargo, corren el riesgo de ocultar más de lo que revelan, diluyendo la promesa de ese entonces y ese allí.

Una de las potencias de este cuerpo de obra es el diálogo que traza entre personajes que no comparten el mismo tiempo ni territorio, pero que guardan algo en común. Una mesa donde conviven comensales vivxs y muertxs. Y no sólo me refiero a las figuras rebeldes que se ocultan en los retratos, sino también al vínculo que propone el artista con quienes visitan la exposición; “es en este sentido que el campo del arte representa y expande la noción de sociedad, porque incluye no sólo a l(x)s viv(x)s sino también a l(x)s muert(x)s e incluso a l(x)s que todavía no nacieron.”

En los últimos años, la escena artística de la Ciudad de México ha dado lugar a exposiciones y dispositivos curatoriales que encarnan maniobras similares respecto al cruce de tiempos y espacios, expandiéndolos incluso hacia quiebres de disciplinas y convenciones. Quiero profundizar en esta idea con tres ejemplos:

Redistribución de lo posible: Árbol de zapatos (2024) es una pieza de Samuel Nicolle incluída en la exhibición grupal Fé y alegría que subvierte las dinámicas de una galería al usar su escultura como soporte para exhibir la obra de otrxs nueve artistas no invitadxs oficialmente. La artista hackea una invitación individual para convertirla en una táctica colectiva. El espacio privilegiado se desdobla para dar cabida a otrxs.

Derrame afectivo: Curiosito fue una muestra grupal que reunió la obra de trece personas que no se definen como artistas per se, pero que azarosamente terminaron produciendo objetos artísticos. Fue una colección de gestos que buscó ensanchar el espectro de lo que se considera una sensibilidad cuir.

Coralidad marica atemporal: Una habitación impropia (2023) fue una serie de lecturas performáticas, resultado de la colaboración entre el escritor Tonatiuh López y yo, en las que las voces de nueve maricas notables (Oscar Wilde, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Andy Warhol, Reinaldo Arenas, Johan Mijaíl, entre otros) fueron puestas en diálogo para responder a la pregunta: ¿A quién le pertenece una habitación en la que, sin importar el número de intentos, se ejecuta constantemente ese amor que no se atreve siquiera a pronunciar su nombre? Esto sucedió como un conjunto de intervenciones repetidas en la exposición Donde nace la frivolidad: Objetos de mi afección, de la artista Samuel Nicolle.

Estas situaciones y dispositivos disidentes dan cuenta del poder estético y político de las locas y las maricas: métodos para trascender lo obvio, abrir el diálogo y pensar en las posibilidades que el arte nos ofrece.

José Esteban Muñoz, en su Utopía Queer, utiliza un corpus teórico temprano de Heidegger, un filósofo altamente polémico por su ulterior afiliación al nazismo, pero en cuyas propuestas iniciales identifica una potencia fallida que merece ser repensada. “Si bien yo también tengo un gran desdén por aquello en lo que se convirtió la escritura de Heidegger, de todos modos la considero como un fracaso que vale la pena conocer, un potencial que fracasó, pero que sin embargo puede ser retrabajado al servicio de una política y un entendimiento de mundos diferentes”. Encontrar luz en donde menos se espera es un gesto de brillantez. Quizá también a nosotras nos toca revisar más a fondo nuestros referentes, para activarlos de formas arriesgadas e insospechadas, desde lo performativo, lo participativo y lo colectivo, o desde la ironía, la abyección, la ternura o el ritual; para evitar obviedades que, a fuerza de uso, se vuelvan nuevas normas.

Al poner en tensión la exposición de Baeza con otras formas de creación, exhibición y mediación, intento señalar aquello que las estrategias de producción y circulación de saberes que se manifiestan desde los márgenes nos permiten alumbrar en el terreno del arte. Más allá de su eficiencia en el mercado, una exposición debería poder medirse por su capacidad de generar resonancia: estética, ética, afectiva y política. Recordemos que: “Se producía arte antes de la emergencia del capitalismo y del mercado del arte, y cuando desaparezcan, el arte continuará”. Y que “‘el arte es arte al grado que es algo más que arte’: que es una esfera tanto separada de la política como, sin embargo, ya siempre política, porque contiene la promesa de un mundo mejor”. De lo contrario, corremos el riesgo de que las líneas de fuga se vuelvan rutas comerciales ordinarias que sean simplemente útiles: para el mercado, para las galerías, para la corrección simbólica del sistema.

Si la transgresión que encarna lo marica y el margen se vuelve simplemente una subjetivación cristalizada y toda su potencia se limita a adaptarse a un estilo, a una identidad repetida o a un artificio teórico importado, entonces lo queer deja de ser quiebre para volverse fórmula. Es un horizonte agotado: ajeno, estéril. En algunos momentos, la exposición de Baeza parece bordear esa fórmula; en otros, aún la desborda. Lo necesario es reapropiarnos de la teoría. Es más, desarrollar otras, distintas, nacidas desde nuestras urgencias, nuestros cuerpos, y nuestras historias. No como reflejo, sino como gesto situado. “Una militancia corpórea que enfatiza desde el borde de la voz un discurso propio y fragmentado”. Ya que “lo queer está siempre en el horizonte”, en ese caso toca agenciarnos de ese horizonte. Porque si no lo hacemos nuestro, sólo nos quedarán los destellos ajenos —y con eso no alcanza.

Aprendamos la lengua del amo para maldecirla, como Calibán. Si la táctica de las instituciones y de las galerías es estetizar y cooptar nuestra diferencia para ponerlas al servicio del mercado, ¿cuál es nuestra verdadera agencia en todo esto? Tal vez imaginar formas distintas de relacionarnos con el amo, que nos devuelvan los medios de producción y nuestra capacidad de imaginar y gestionar nuestro propio deseo. Reapropiarnos de nuestros horizontes para develar otros nuevos. Propiciar mundos más habitables para nosotras mismas: la clase obrera creativa. Pero también preguntarnos si es posible subvertir esa dinámica binaria, heredada y arcaica, del amo y el esclavo y, en su lugar, proponer nuevas formas de vinculación y alianzas entre nosotras: más perversas, más inteligentes, más horizontales, más afectivas. Transitar de Hegel a Masoch, de los juegos de poder a los contratos. Cuestionarnos, con honestidad, dónde están puestas nuestras lealtades: ¿en la sexualidad, en la amistad, en la clase, en el arte? ¿Qué tanto somos nosotras también quienes, al repetir ciertas actitudes, reforzamos al amo que queremos negar? Posicionémonos con gentileza, pero con claridad.

Sólo así podremos sentir un entonces y un allí real: político, estético, vital y afectivo. Un gesto propio, nacido del deseo y el devenir. Quizá uno que no necesite del amo ni del esclavo para existir.

Notas

[1]Prince and the Revolution, “Purple Rain” en Purple Rain (Warner Bros. Records, 1984).[2]Pedro Lemebel, Loco afán. Crónicas de sidario (Ciudad de México: Editorial Planeta, 2021 [2009]), 163.[3]Sentir un entonces y un allí (Ciudad de México: Galería kurimanzutto, 26 de abril del 2025 - 19 de julio del 2025).[4]PBS, “Shows”. Consultado el 07 de junio del 2025, en: https://www.pbs.org/video/why-was-pink-for-boys-and-blue-for-girls-6ikwzr/[5]José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020).[6] kurimanzutto, “Exposiciones”. Consultado el 20 de mayo del 2025, en: https://www.kurimanzutto.com/es/exposiciones/felipe-baeza-sentir-un-entonces-y-un-alli [7]Ibíd.[8] José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020), 47[9]Boris Groys, Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2014), 19.[10] Fe y alegría, curada por Octavio Gómez Rivero y Agustina Ferreyra (Ciudad de México: Galería Agustina Ferreyra, 16 de noviembre del 2024 - 11 de enero del 2025).[11] Curiosito, curada por Bruno Enciso (Ciudad de México: Espacio Eugenia, 22 de marzo del 2025 - 19 de abril del 2025).[12]Donde nace la frivolidad: Objetos de mi afección, curada por Gabriela Cepeda (Ciudad de México: Museo Carrillo Gil, 23 de junio del 2023 - 15 de octubre del 2023).[13]Propongo el uso de los términos marica, loca y cuir, como alternativas para nombrar las prácticas (y a sus practicantes) de políticas eróticas “periféricas”, transgresiones del sexo/género situadas desde nuestro territorio: Latinoamérica.[14] José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020), 53.[15] Boris Groys, Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2014), 17. [16]Claire Bishop, Infiernos artificiales. Arte participativo y política de la espectaduría (Ciudad de México: Taller de Ediciones Económicas, 2016), 49.[17]Pedro Lemebel, Loco afán. Crónicas de sidario (Ciudad de México: Editorial Planeta, 2021 [2009]), 167. [18] José Esteban Muñoz, Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020), 45.